社史「ばね物語」

2020/09/08

健康器具「エキスパンダー」に脚光

昭和29年(1954年)ごろ、創業者の作田忠雄社長が健康器具の一つとして「エキスパンダー」を開発し受注した。

昭和37年(1962年)ごろになると、エキスパンダーの仕事は最盛期を迎えた。

エキスパンダーのばね製造は工場の天井に滑車を設置し、

「ろくろ」といって旋盤を改造した手巻き機械で一本づつ長巻に巻き取り、

タガネで規定寸法に切断して寸法をそろえていた。

東京オリンピックのころ(昭和39年、1964年)には、エキスパンダーの生産量は最も多くなり、自動機を導入し対応した。

組立に臨時工を雇い入れたが、残業に残業を重ねても受注量をこなすことができなかった。

社員の世話をするタカヰ(創業者の妻)を奄美大島から大阪に出てきた伸子(創業者の妹)が助けた。

伸子は御厨で作田一家と同居して、朝四時に起きて従業員の作業着を洗濯し、弁当ををこしらえ、

忠雄の子供たちを幼稚園に送ってから、会社の仕事についた。

売上と仕入れの経理は伸子が担当した。

伸子は経理学校にも行かず、独学で経理を覚えていった。

寝床につけるのは夜中の一時、二時になってからだ。

下積みの苦労を苦労とも思わなかったのは、

父の忠仁が、大阪に行っても耐えられるように伸子を厳しく鍛えたからだった。

>「ばね作」創業の思い出 1945~1950

>「フセハツ卒業生」の思い出 高度経済成長 1958~1970

創業者、開発を楽しむ

作田忠雄社長は新商品を考案するのが好きであった。

デパートに行き、売り場の隅々まで回って、売れている商品をチェックし、

またのその商品にどう手を加え、どんな商品に応用できるかを考えていた。

当時月額20~30万円の予算枠をとってあったので、考案、工夫、実験を楽しみながら繰り返した。

特許一覧を閲覧して、考案した商品がパテントをとる価値があるかないかを調べたりもした。

作田社長がアイデアを生かして開発した商品に、ゴルフボールを置くティーをスプリングで作ったものもあった。

米軍の手榴弾からヒントを得てハンドグリップ(復刻版の製品名は「おにぎりボール」)を考案した。

ハンドグリップはブームを起こすほどインパクトをもつ商品ではなかったが、コンスタントに売れ続け販売されている。

また、東京オリンピックの開催に合わせ、ゴム製の五色エキスパンダーも開発した。

ゴムを1メートルずつ切り、切った両端をリングで止めて抜けないようにして、取っ手にくっつけて五色エキスパンダーを作った。

また、異形線を応用して階段からひとりでに降りてくるスプリングも作ったし、

自転車の荷台に荷物を固定する三角形に結んだゴム紐を考案した。

作田忠雄社長は、枕元に絶えず筆記用具を置いておき、よいアイデアが浮かぶとメモしておき翌朝すぐに実行に移した。

それほど新商品の開発を楽しんだ人である。

商品開発した製品

作田忠雄社長の頭はアイディア商品でいっぱい

自社商品の開発に力をそそぐ

英語に堪能な林源次郎がいたお蔭で、エキスパンダーなどの輸出向けのばねを商社に売り込みに回ることができた。

少しずつ輸出用のばねの注文が増えてきて、海外視察する必要もでてきた。

昭和46年(1972年)6月8日~19日に東南アジア、特に台湾の友力工業股份有限公司を視察出張した。

林が通訳になったので、添乗員の案内が必要なツアーではなく、個人的に自由な旅程を組めた。

さらに、昭和49年(1974年)9月10日~21日には、作田忠雄社長はやはり林とともにカナダ・モントリオールのウェダー社を視察出張した。

輸出用の新しいばねの開発に力を注いだ作田忠雄社長は、持ち前のアイデアを駆使した。

右肩上がりのこの時代に、部品メーカーでは企業の成長に限度があると考えた社長は、自社商品の開発に力を入れた。

中田鉄弘(のち協和ばね社長)は試作を主に担当して、事務所の裏にある試作室で仕事に没頭、試作品はずらりと陳列してあった。

ただ、試作にあたっては作田忠雄社長自ら指揮をし、金型および機械の改善に尽力した人には金一封を授与した。

山本晶(のち工場長、顧問)もそれを受けた一人である。

海外視察

作田忠雄社長と林源次郎

「エキスパンダー」の思い出 商品開発 1954~1974年

吉村篤

健康器具「エキスパンダー」に脚光

昭和29年(1954年)ごろ、創業者の作田忠雄社長が健康器具の一つとして「エキスパンダー」を開発し受注した。

昭和37年(1962年)ごろになると、エキスパンダーの仕事は最盛期を迎えた。

エキスパンダーのばね製造は工場の天井に滑車を設置し、

「ろくろ」といって旋盤を改造した手巻き機械で一本づつ長巻に巻き取り、

タガネで規定寸法に切断して寸法をそろえていた。

東京オリンピックのころ(昭和39年、1964年)には、エキスパンダーの生産量は最も多くなり、自動機を導入し対応した。

組立に臨時工を雇い入れたが、残業に残業を重ねても受注量をこなすことができなかった。

社員の世話をするタカヰ(創業者の妻)を奄美大島から大阪に出てきた伸子(創業者の妹)が助けた。

伸子は御厨で作田一家と同居して、朝四時に起きて従業員の作業着を洗濯し、弁当ををこしらえ、

忠雄の子供たちを幼稚園に送ってから、会社の仕事についた。

売上と仕入れの経理は伸子が担当した。

伸子は経理学校にも行かず、独学で経理を覚えていった。

寝床につけるのは夜中の一時、二時になってからだ。

下積みの苦労を苦労とも思わなかったのは、

父の忠仁が、大阪に行っても耐えられるように伸子を厳しく鍛えたからだった。

>「ばね作」創業の思い出 1945~1950

>「フセハツ卒業生」の思い出 高度経済成長 1958~1970

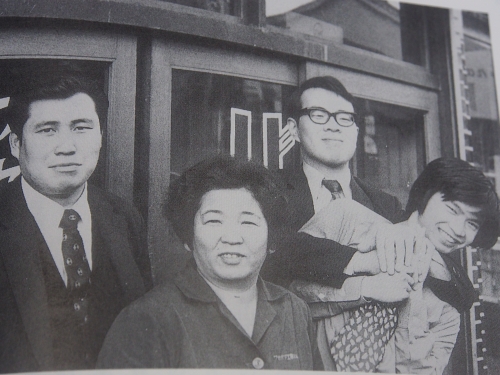

御厨の作田一家

前中央 作田忠仁、後右端タカヰ、後右から三人目 作田忠雄社長、後左端 伸子

前中央 作田忠仁、後右端タカヰ、後右から三人目 作田忠雄社長、後左端 伸子

創業者、開発を楽しむ

作田忠雄社長は新商品を考案するのが好きであった。

デパートに行き、売り場の隅々まで回って、売れている商品をチェックし、

またのその商品にどう手を加え、どんな商品に応用できるかを考えていた。

当時月額20~30万円の予算枠をとってあったので、考案、工夫、実験を楽しみながら繰り返した。

特許一覧を閲覧して、考案した商品がパテントをとる価値があるかないかを調べたりもした。

作田社長がアイデアを生かして開発した商品に、ゴルフボールを置くティーをスプリングで作ったものもあった。

米軍の手榴弾からヒントを得てハンドグリップ(復刻版の製品名は「おにぎりボール」)を考案した。

ハンドグリップはブームを起こすほどインパクトをもつ商品ではなかったが、コンスタントに売れ続け販売されている。

また、東京オリンピックの開催に合わせ、ゴム製の五色エキスパンダーも開発した。

ゴムを1メートルずつ切り、切った両端をリングで止めて抜けないようにして、取っ手にくっつけて五色エキスパンダーを作った。

また、異形線を応用して階段からひとりでに降りてくるスプリングも作ったし、

自転車の荷台に荷物を固定する三角形に結んだゴム紐を考案した。

作田忠雄社長は、枕元に絶えず筆記用具を置いておき、よいアイデアが浮かぶとメモしておき翌朝すぐに実行に移した。

それほど新商品の開発を楽しんだ人である。

商品開発した製品

作田忠雄社長の頭はアイディア商品でいっぱい

自社商品の開発に力をそそぐ

英語に堪能な林源次郎がいたお蔭で、エキスパンダーなどの輸出向けのばねを商社に売り込みに回ることができた。

少しずつ輸出用のばねの注文が増えてきて、海外視察する必要もでてきた。

昭和46年(1972年)6月8日~19日に東南アジア、特に台湾の友力工業股份有限公司を視察出張した。

林が通訳になったので、添乗員の案内が必要なツアーではなく、個人的に自由な旅程を組めた。

さらに、昭和49年(1974年)9月10日~21日には、作田忠雄社長はやはり林とともにカナダ・モントリオールのウェダー社を視察出張した。

輸出用の新しいばねの開発に力を注いだ作田忠雄社長は、持ち前のアイデアを駆使した。

右肩上がりのこの時代に、部品メーカーでは企業の成長に限度があると考えた社長は、自社商品の開発に力を入れた。

中田鉄弘(のち協和ばね社長)は試作を主に担当して、事務所の裏にある試作室で仕事に没頭、試作品はずらりと陳列してあった。

ただ、試作にあたっては作田忠雄社長自ら指揮をし、金型および機械の改善に尽力した人には金一封を授与した。

山本晶(のち工場長、顧問)もそれを受けた一人である。

海外視察

作田忠雄社長と林源次郎