2019/05/22

大阪府商工労働部

大阪産業経済リサーチセンター

多様な人材の雇用と活躍に関する調査

-ダイバーシティ・インクルージョンに向けて-

フセハツ工業株式会社

スプリング類の製造・加工販売及びばねの二次加工

従業員48名

男女いきいき・元気宣言登録事業者

全国健康保険協会「健康宣言」認定企業

フセハツ工業株式会社は、自動車関連のマニュアルクラッチのばねを扱う強みを持ち、トレーニング向けのエキスパンダーやハンドグリップの開発企業としても有名である。

しかし、2013年に現社長就任時は、事業方針と社内体制の不適合による経営不振状態にあり、社内体制を変革する必要にあった。

近年は黒字化し売上高も増加したが、変革の過程で、旧体制時の在職者42人の半数以上が離職し、機械を27台入れ替えるなど大きな変化を経験している。

一方、全員参加の朝礼実施や挨拶励行の定着、従業員一人一人への声かけ、新卒採用の取組み、ホームページやSNSを活用した情報発信や営業活動などの取組みにつながっている。

上記の経緯から、同社にとって人材の確保は重要な課題である。

特に、新卒の育成を重視し、定時制高校生や母子家庭の高校生を採用するなど若者を取り巻く問題も実感しながら、新卒採用者が会社を変えるエネルギーになることに期待している。

経営危機の経験をふまえ、大卒新卒採用にも注力し、毎年2名の採用を目標に、大企業と同じ3月に採用活動を開始して社長自らが面接をし、最近3年間はゴールデンウィーク頃に内定を出している。

100人に1人くらいは経営者志向の人材が存在し、親の納得を得た上で入社してもらっている。

また、大学生のインターンシップ受入れは、自分自身の仕事の振り返りや従業員が若い人と接する機会にもなっている。

大卒新卒を始めてから、社内の雰囲気が大きく変わり、既存社員の育成だけでなく新たな人材を採用する大切さを感じている。

採用後の若手管理職の育成にも注力している。

経験を重視し失敗を許容することで、経営者の判断の一端を学んでもらい、若手管理職を育成している。

信頼すれば、1年目の若手でもどんどん仕事ができるようになる。「やる気」で判断しても何とかなることから、経験者よりも未経験者を優先して採用している。

女性の正社員は5人から13人に増え、やる気のある人を管理職に登用した結果、女性の幹部社員が1人から4人に増加した。

役職登用に不安を感じる女性には、あなたでないと駄目と説得する配慮もしているが、女性の方が柔軟にコミュニケーションをとれるケースも多く、社内がまとまりやすい特徴がみられる。

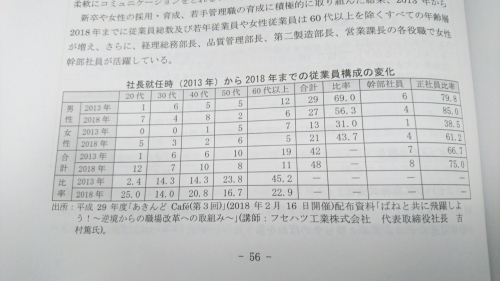

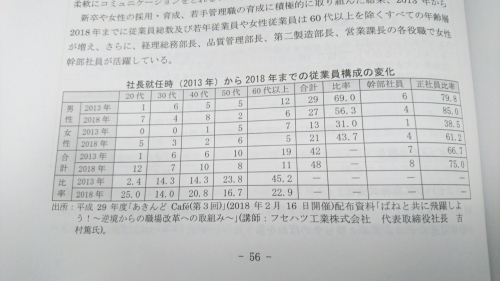

新卒や女性の採用・育成、若手管理職の育成に積極的に取り組んだ結果、2013年から2018年までに従業員総数及び若手従業員や女性従業員数は60代以上を除くすべての年齢層が増え、

さらに、経理総務部長、第二製造部長、営業課長の各役職で女性が活躍している。

また、障がい者2名を雇用している。病気で倒れて障がいが残った中途障がい者と社員の紹介による障がい者の各1名である。

前者は、障がいが残ったものの管理能力は高いので、肩書きを変えずに「部長」として復帰している。

後者は、障害者手帳を保有する精神障がい者(てんかん)だが、そのほかの社員との待遇差はない。

社員の病気や障がいに直面したことは、健康経営に着手した理由の一つになっている。

働き方改革として、社長の承認なしに残業できない仕組みも実践している。

同社は、人材の多様化を強く意識しているわけではないが、新卒と女性の採用に注力したことを契機に、性別、年齢、経験の有無、障がいの有無、文系や理系の別にかかわらず、役職登用を視野に入れた育成に取り組んでいる。

これは、現社長の前職が大学受験の塾の先生であったことも影響していると考えられる。

若い人と接する機会の多い職場での経験が、一人一人の「個」に対するきめ細かい対応に結びついていると考えられる(例えば、女性社員の慎重に適した高さの作業台を製作したこともある)。

多様な人材の確保・活躍のキーマンは社長であるが、社員が新人の育成を考えるなど、会社の方針や具体的な取組みが社内に共有されることによって、社内に人材の多様化と活躍を進めやすい環境が根付きつつある。

正社員雇用を重視し従業員の経営参画意識を高めることで、持続可能な改革のサイクルを回している。

このため、10年計画のビジョンを社員と共有し、計画策定には総務部門が中心となり従業員が参画している。

また、4月に開催する経営方針会議には全員が参加し、会場の手配も資料の作成も従業員が行い、

今後、経営数字に対する理解を深める意向を持ち、朝のミーティング、役職者との1対1のミーティング、年2回の社長個人面談などの取組みを、従業員が各自の目標設定に結び付けていければと考えている。

また、非公式のコミュニケーションでは、新年会・忘年会等の懇親会、誕生日会、プロバスケットボールチームの大阪エヴェッサスポンサー支援・観戦、社員旅行などを通じた人間関係づくりを重視している。

こうしたさまざまな取組みを通して、若手の管理職やリーダー育成につなげている。

同社は、大阪府「男女いきいき・元気宣言」登録事業者で、人材の確保及び女性や若手の管理職の育成の取組みなどをハローワークなどで講演をする機会をへて、2人の女性の採用に結び付いた経緯がある。

また、情報発信に積極的で、就業規則、企業理念、社訓、健康経営方針、男女いきいき元気宣言、健康宣言の証、環境経営方針、環境活動レポート、品質経営方針、根性の生産十則、沿革、社史「ばね物語」、中小企業憲章、エコアクション21、会社案内などの様々な情報を発信している。

このように、不断の取組みがもたらす成果が他者や求職者と共有され、新たな人材の雇用や活躍につながる好循環が生まれている。

>大阪府 多様な人材の雇用と活躍に関する調査(PDF)

>大阪府商工労働部 大阪産業経済リサーチセンター

大阪府「多様な人材雇用活躍に関する調査」に事例紹介されました。

吉村篤

大阪府商工労働部

大阪産業経済リサーチセンター

多様な人材の雇用と活躍に関する調査

-ダイバーシティ・インクルージョンに向けて-

フセハツ工業株式会社

スプリング類の製造・加工販売及びばねの二次加工

従業員48名

男女いきいき・元気宣言登録事業者

全国健康保険協会「健康宣言」認定企業

フセハツ工業株式会社は、自動車関連のマニュアルクラッチのばねを扱う強みを持ち、トレーニング向けのエキスパンダーやハンドグリップの開発企業としても有名である。

しかし、2013年に現社長就任時は、事業方針と社内体制の不適合による経営不振状態にあり、社内体制を変革する必要にあった。

近年は黒字化し売上高も増加したが、変革の過程で、旧体制時の在職者42人の半数以上が離職し、機械を27台入れ替えるなど大きな変化を経験している。

一方、全員参加の朝礼実施や挨拶励行の定着、従業員一人一人への声かけ、新卒採用の取組み、ホームページやSNSを活用した情報発信や営業活動などの取組みにつながっている。

上記の経緯から、同社にとって人材の確保は重要な課題である。

特に、新卒の育成を重視し、定時制高校生や母子家庭の高校生を採用するなど若者を取り巻く問題も実感しながら、新卒採用者が会社を変えるエネルギーになることに期待している。

経営危機の経験をふまえ、大卒新卒採用にも注力し、毎年2名の採用を目標に、大企業と同じ3月に採用活動を開始して社長自らが面接をし、最近3年間はゴールデンウィーク頃に内定を出している。

100人に1人くらいは経営者志向の人材が存在し、親の納得を得た上で入社してもらっている。

また、大学生のインターンシップ受入れは、自分自身の仕事の振り返りや従業員が若い人と接する機会にもなっている。

大卒新卒を始めてから、社内の雰囲気が大きく変わり、既存社員の育成だけでなく新たな人材を採用する大切さを感じている。

採用後の若手管理職の育成にも注力している。

経験を重視し失敗を許容することで、経営者の判断の一端を学んでもらい、若手管理職を育成している。

信頼すれば、1年目の若手でもどんどん仕事ができるようになる。「やる気」で判断しても何とかなることから、経験者よりも未経験者を優先して採用している。

女性の正社員は5人から13人に増え、やる気のある人を管理職に登用した結果、女性の幹部社員が1人から4人に増加した。

役職登用に不安を感じる女性には、あなたでないと駄目と説得する配慮もしているが、女性の方が柔軟にコミュニケーションをとれるケースも多く、社内がまとまりやすい特徴がみられる。

新卒や女性の採用・育成、若手管理職の育成に積極的に取り組んだ結果、2013年から2018年までに従業員総数及び若手従業員や女性従業員数は60代以上を除くすべての年齢層が増え、

さらに、経理総務部長、第二製造部長、営業課長の各役職で女性が活躍している。

また、障がい者2名を雇用している。病気で倒れて障がいが残った中途障がい者と社員の紹介による障がい者の各1名である。

前者は、障がいが残ったものの管理能力は高いので、肩書きを変えずに「部長」として復帰している。

後者は、障害者手帳を保有する精神障がい者(てんかん)だが、そのほかの社員との待遇差はない。

社員の病気や障がいに直面したことは、健康経営に着手した理由の一つになっている。

働き方改革として、社長の承認なしに残業できない仕組みも実践している。

同社は、人材の多様化を強く意識しているわけではないが、新卒と女性の採用に注力したことを契機に、性別、年齢、経験の有無、障がいの有無、文系や理系の別にかかわらず、役職登用を視野に入れた育成に取り組んでいる。

これは、現社長の前職が大学受験の塾の先生であったことも影響していると考えられる。

若い人と接する機会の多い職場での経験が、一人一人の「個」に対するきめ細かい対応に結びついていると考えられる(例えば、女性社員の慎重に適した高さの作業台を製作したこともある)。

多様な人材の確保・活躍のキーマンは社長であるが、社員が新人の育成を考えるなど、会社の方針や具体的な取組みが社内に共有されることによって、社内に人材の多様化と活躍を進めやすい環境が根付きつつある。

正社員雇用を重視し従業員の経営参画意識を高めることで、持続可能な改革のサイクルを回している。

このため、10年計画のビジョンを社員と共有し、計画策定には総務部門が中心となり従業員が参画している。

また、4月に開催する経営方針会議には全員が参加し、会場の手配も資料の作成も従業員が行い、

今後、経営数字に対する理解を深める意向を持ち、朝のミーティング、役職者との1対1のミーティング、年2回の社長個人面談などの取組みを、従業員が各自の目標設定に結び付けていければと考えている。

また、非公式のコミュニケーションでは、新年会・忘年会等の懇親会、誕生日会、プロバスケットボールチームの大阪エヴェッサスポンサー支援・観戦、社員旅行などを通じた人間関係づくりを重視している。

こうしたさまざまな取組みを通して、若手の管理職やリーダー育成につなげている。

同社は、大阪府「男女いきいき・元気宣言」登録事業者で、人材の確保及び女性や若手の管理職の育成の取組みなどをハローワークなどで講演をする機会をへて、2人の女性の採用に結び付いた経緯がある。

また、情報発信に積極的で、就業規則、企業理念、社訓、健康経営方針、男女いきいき元気宣言、健康宣言の証、環境経営方針、環境活動レポート、品質経営方針、根性の生産十則、沿革、社史「ばね物語」、中小企業憲章、エコアクション21、会社案内などの様々な情報を発信している。

このように、不断の取組みがもたらす成果が他者や求職者と共有され、新たな人材の雇用や活躍につながる好循環が生まれている。

>大阪府 多様な人材の雇用と活躍に関する調査(PDF)

>大阪府商工労働部 大阪産業経済リサーチセンター